民泊情報ブログ

相続した家は「賃貸」か「民泊」か?税引後の実収益で徹底比較

相続した家をどうするか――。売却して現金化するか、それとも賃貸に出して家賃収入を得るか。多くの方がこの二択で悩みます。しかし、実はもう一つの選択肢があります。それが「民泊」という新しい活用方法です。観光需要の高まりとともに、使われていない家が“人を迎える場所”へと生まれ変わる時代。思い出の詰まった家を手放さず、収益にもつなげられる民泊運営は、相続後の新しいライフプランとして注目されています。

今回は、長期賃貸運用と民泊運用を税引後の実収益ベースで比較し、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

想定条件(モデルケース)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 物件 | 木造一戸建て(延床100㎡・築25年) |

| 相続時評価額 | 土地2,000万円+建物500万円 |

| 立地 | 京都市中心部に近い住宅地 |

| 運営方式 | ①長期賃貸(居住用) vs ②民泊(簡易宿所または届出住宅) |

| 青色申告 | あり(個人事業主として申告) |

年間収支比較(税引後シミュレーション)

| 項目 | ① 長期賃貸 | ② 民泊運用(Airbnb型) |

| 稼働率 | 100% | 65%(約240日稼働) |

| 賃料・単価 | 月18万円 | 平均2万円/泊 |

| 年間売上 | 216万円 | 約480万円 |

| 運営経費 | △40万円 | △180万円(清掃・光熱費など) |

| 管理費・手数料 | △10万円 | △30万円(OTA手数料含む) |

| 固定資産税・保険 | △20万円 | △20万円 |

| 減価償却費 | △15万円 | △15万円 |

| 営業利益(青色前) | 131万円 | 235万円 |

| 青色申告控除 | △65万円 | △65万円 |

| 課税所得 | 66万円 | 170万円 |

| 所得税+住民税(30%) | △20万円 | △51万円 |

| 税引後手取り利益 | 約111万円/年 | 約184万円/年 |

民泊は税引後でも賃貸の約1.7倍の手取りが期待できます。

(※モデルケースをベースにした一例)

宿泊単価の通り、この事例は高単価で運用するタイプではありません。リフォームプランを組み込むことによって、より単価の高い民泊を作ることも可能です。上記モデルは低価格~中価格帯の間ほどのイメージです。立ち上げる民泊の質を高めることによって、一般的な家賃の相場の5倍以上というケースもあり、2倍、3倍程度は珍しいことではありません。

メリット・デメリット比較

| 観点 | 長期賃貸 | 民泊 |

| 税制優遇 | 青色控除・貸家評価あり | 経費範囲広いが消費税課税あり |

| 安定性 | 高い(固定家賃) | 変動大(稼働・季節依存) |

| 管理負担 | 低い(委託可) | 高い(清掃・顧客対応) |

| 法規制 | 緩い | 民泊新法・旅館業法・消防対応必要 |

| 相続税評価 | 貸家評価で減額可 | 旅館業用途は対象外のことも |

| 金融評価 | 安定資産として強い | 事業リスク高く審査厳しめ |

今回の事例では、一戸建てを想定しています。月額18万円という設定からも、ある程度の広さがあり、交通の便も比較的良い立地を想定しています。法規制については、管理会社や行政書士などの専門家が対応するため、旅館業としての基本的な条件を満たしていれば大きな障壁にはならないでしょう。安定性の面では、災害や景気の影響を受けやすい民泊よりも賃貸の方が優位といえますが、家賃が固定されているとはいえ、空室リスクがまったくないわけではありません。

税務上の違い

| 税目 | 長期賃貸 | 民泊 |

| 所得区分 | 不動産所得 | 事業所得または雑所得 |

| 消費税 | 非課税 | 売上1,000万円超で課税事業者 |

| 相続税評価 | 貸家評価で減額 | 減額対象外になる場合あり |

| 経費範囲 | 修繕・保険など | 清掃・光熱・OTA手数料など広範 |

総合評価

| タイプ | 向いている人 |

| 🏡 長期賃貸型 | 安定収入・手間をかけたくない人/相続税対策を重視する人 |

| 🏨 民泊運用型 | 観光地立地で稼働率が高い人/収益最大化を狙う人 |

まとめ

| 観点 | 賃貸 | 民泊 |

| 税引後収益 | 約111万円 | 約184万円 |

| 利回り(評価額2,500万円) | 約4.4% | 約7.4% |

| 運営負担 | 少 | 多 |

| リスク | 小~中 | 中~大 |

・短期的な利益重視 → 民泊

稼働率65〜70%以上を維持できれば、手取りは賃貸の1.5〜2倍。これはあくまでもサンプルモデルをベースにした一例です。一定の売り上げ規模になってくると消費税課税もあります。大きな災害等による影響は大きいが、その時は賃貸への転用も可能である。

・長期的な安定運用・節税重視 → 賃貸

貸家評価による相続税圧縮や管理負担の少なさが魅力。将来の相続にも有利に働くケースが多い。民泊と比較するとリスクは少ない印象ではあるが、賃貸運営にも家賃滞納、入居者トラブル、原状回復などのトラブルはつきもの。

その他の関連記事

-

インバウンド

インバウンド

宿泊事業を取り巻く環境が、かつてないほど厳しさを増しています。建設現場や物件オーナーとの打ち合わせで必ず話題に上るのが、工事費の異常な高騰と金利の上昇です。「安く仕入れて、高稼働で回して、早期に投資を回収する」という従来の成功モデルは、もはや通用しなくなりつつあります。本記事では、建設・金融情勢の最新データをもとに、これからの時代を生き抜くための新しい考え方について解説します。

目次

建設費高騰の実態:資材と労務費の急上昇

日本の建設業界は現在、「令和の建設費高騰」と呼ばれる深刻な事態に直面しています。かつては数百万円で可能だったリフォームや、数千万円で収まっていた小規模物件の建築が、今ではその前提が根底から覆されています。

主要な建設資材の価格は、2021年1月と比較して2025年11月時点で建築部門全体で37%上昇しました[※引用1]。特に顕著なのが設備関連で、ガス管は2.1倍(114%増)、電線(高圧ケーブル)は1.8倍(86%増)という驚異的な上昇率を記録しています。

人手不足を背景とした労務費の上昇も深刻です。2025年3月から適用されている公共工事設計労務単価は、2021年当時と比較して全国平均で22.9%上昇しました。10年前と比較すると5割近く高くなっており、この「資材」と「労務」のダブルパンチにより、全建設コストは平均で26〜30%上昇しています。5年前と同じ予算で工事を発注することは、もはや不可能な状況です。

このコスト高騰は、宿泊業の人気エリアである京都市内などで特に顕著に現れています。物件を購入し、ある程度の質を担保したフルリノベーションを行うとなると、総額1億円を超えるケースが当たり前になってきました。一軒家のフルリノベーションに限っても、宿泊施設としての質を担保しようとすれば4,000万〜5,000万円の予算が必要です。予算を3,000万〜3,500万円に抑えようとすると、どこかで大きな妥協を強いられるのが現在の市場相場となっています。

金利上昇が個人参入の壁を高くする

建設費の高騰に加え、宿泊事業者を追い詰めているのが金利の上昇です。日本銀行は2025年12月19日、政策金利を0.75%程度に引き上げることを決定しました。これは1995年以来、約30年ぶりの高水準です[※引用2]。長期金利も2.0%台に到達するなど、長らく続いた超低金利時代は完全に終焉を迎えました。

金利が0.25%上昇するだけで、例えば5,000万円の借入(35年返済)の場合、年間で約7万円の負担増となります。宿泊事業のような多額の投資を必要とするビジネスにおいて、この金利上昇は収益性を直接圧迫します。物件価格の高騰と金利上昇が重なることで、個人が借り入れをして宿泊業に新規参戦することは、極めて難易度の高いレベルに達しています。

市場環境の変化 「高稼働=正義」の終焉

コストと金利が上がる一方で、市場の競争は激化しています。都市部を中心に民泊施設は急増しており、宿泊単価の下落傾向が見られるエリアも出てきています。また、大阪市のようにトラブル増加を背景に特区民泊の新規受付を停止する動きや、自治体による規制強化も相次いでいます。

これまで多くの運営者が稼働率(どれだけ予約が埋まっているか)を最優先事項としてきました。しかし、清掃費やリネン交換、管理委託料といった運営コストも上昇しており、売上の20〜30%が代行手数料として引かれるケースも珍しくありません。無理に稼働率を上げようとして宿泊単価を下げれば、現場は疲弊し、設備は傷み、利益は残らないという負のスパイラルに陥ります。「稼働率=正義」という考え方は、もはや終わりを迎えたと言えます。

原価のかからない価値への投資

予算の算出が極めて難しい今、投資すべきは高価な建材や豪華な設備だけではありません。知恵と工夫による「原価のかからない価値」こそが、これからの差別化の鍵となります。

物理的なコストを抑えつつ、顧客満足度を高めるためには、空間の見せ方と視線設計、動線・間取りの工夫、そして明確なコンセプト・ストーリーが不可欠です。面積が限られていても、光の採り入れ方や庭とのつながり、視線の抜けを設計することで、贅沢な空間を演出できます。使い勝手の良い動線は、宿泊者のストレスを減らし、リピート率向上に直結します。

「なぜこの宿に泊まるのか」という明確な物語は、SNSでの集客を強化し、広告費をかけずにファンを作る強力な武器になります。予算を妥協して中途半端なものを作ることは、宿泊単価の維持を困難にします。むしろ、特定のターゲットに深く刺さるコンセプトを設計し、「安売りしなくても選ばれる理由」を作ることが、コスト高騰時代における唯一の防御策です。

経営マインドの転換 「返せる民泊」という新基準

これからの事業計画において最も重要なのは、収益の最大化を目指す攻めの姿勢ではなく、不測の事態でも立ち行かなくならない守りの視点です。

かつては「いかに利益を出すか」が議論の中心でしたが、今は「いかなる状況でも赤字を出さない」ことが最優先です。無理な規模拡大を避け、運営コストを徹底的に見直す必要があります。稼働率80%を目指して単価を叩き売るのではなく、稼働率が50%であっても利益が出るような適正単価の維持にシフトすべきです。これにより、建物の摩耗を防ぎ、良質なゲスト層を維持することが可能になります。

最も重要なパラダイムシフトは、「儲かる民泊」から「返せる民泊」への転換です。物件価格と建設費が高騰し、金利が上昇している現在、帳簿上の利益よりも「毎月のローン返済を確実に継続できるか」という資金繰りの安定性が、事業の継続性を左右します。

持続可能な宿泊事業を目指して

建設現場で起きている「見積もりが想定を大幅に超える」「工期が延びる」「人手が足りない」といった事態は、一過性のトラブルではなく、構造的な変化です。この現実に目を背け、過去の成功体験に基づいた計画を立てることは、非常に大きなリスクを伴います。

今、宿泊事業者に求められているのは、原価のかからない価値を磨き上げ、派手な利益よりも確実な返済を重視する、地に足のついた経営感覚です。「稼働率が正義」の時代を脱し、単価維持と返済可能性を軸に据えたマインドシフトを行うこと。それこそが、令和の荒波の中で宿泊事業を継続させ、生き残るための道だと考えられます。

[引用1]https://digital-construction.jp/column/2980

[引用2]https://www.juken-net.com/main/feature/rising-interest-rates/

-

インバウンド

インバウンド

2025年の訪日外国人客数が史上初めて4,000万人を突破し、消費額も過去最高の約9兆5,000億円を記録しました。しかし、この華々しい数字の裏側で、古都・京都をはじめとする観光地は深刻な「オーバーツーリズム」と「二重価格」導入の議論に揺れています。4,000万人時代の実態と、京都で起きている変化、そして専門家が指摘する日本の観光産業の未来について解説します。

史上初の4,000万人突破がもたらした光と影

2026年1月、日本政府は歴史的な数値を発表しました。2025年の訪日外国人客数が推計で約4,270万人に達し、史上初めて年間4,000万人を突破したのです[引用1]。消費額も約9兆5,000億円と過去最高を記録し、日本経済における外貨獲得の柱として、自動車輸出に次ぐ規模へ成長しています。

この記録的な増加を牽引したのは、記録的な円安と日本の観光地としての根強い人気です。コロナ禍前の2019年水準(約3,188万人)を大きく上回り、特に欧米やオーストラリアからの旅行者が大幅に増加しました。滞在日数が長く、多くの地域を周遊する傾向がある層の拡大が、消費額の押し上げに寄与しています。

一方で、かつて最大市場だった中国からの客足には急ブレーキがかかりました。2025年12月の中国からの訪日客数は前年同月比で約45%も減少しています[引用2]。これは、高市早苗首相の発言に端を発した日中関係の悪化や、中国政府による渡航自粛要請が影響したと見られます。それでも全体数が過去最高を記録した事実は、日本のインバウンド市場が「中国頼み」から脱却し、多角的な構造へ転換したことを示しています。

京都で進む「日本人離れ」と混雑の深刻化

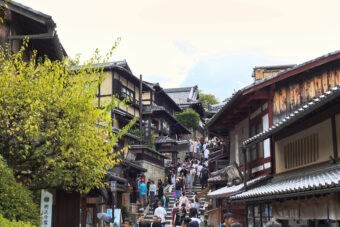

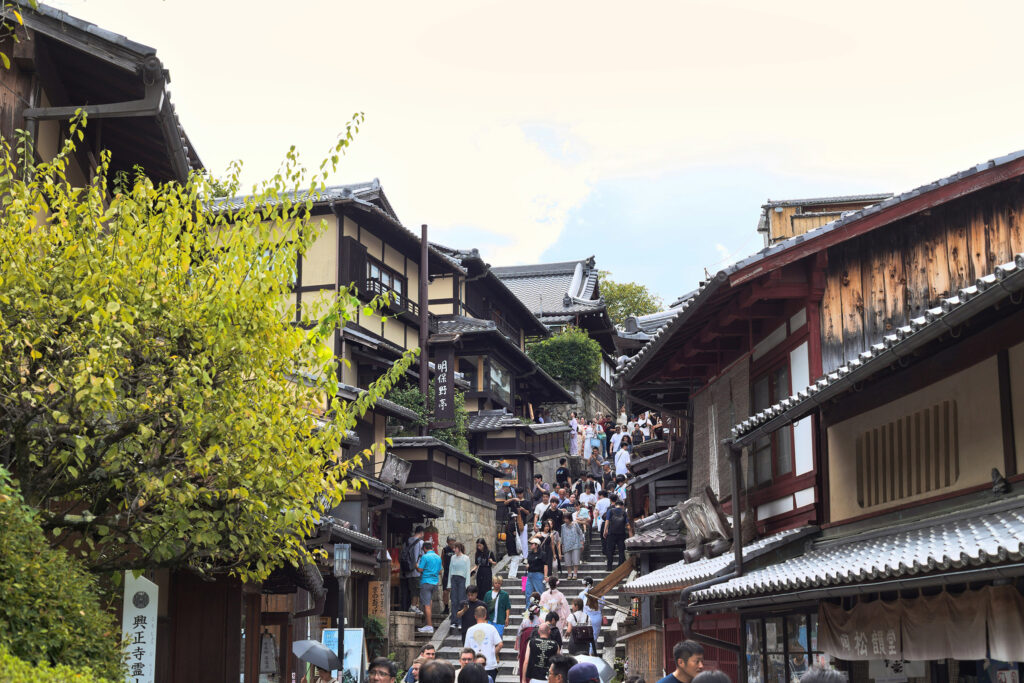

この国家的ブームの最前線に立つ京都市では、影響が極めてシビアな形で現れています。清水坂や嵐山といった主要観光地は外国人旅行者で溢れかえり、市民生活への影響が限界に達しつつあります。

京都市観光協会のデータによると、2025年11月の京都市内主要ホテルの外国人延べ宿泊者数は前年同月比8.5%増と好調を維持していますが、対照的に日本人の延べ宿泊者数は15.3%も減少しました[引用3]。これは、インバウンド需要による宿泊費の高騰や混雑を敬遠し、日本国内の旅行者が京都を避けている現状を示しています。

「二重価格」導入の現実味

円安による割安感を享受する外国人観光客と、物価高に苦しむ日本人や地域住民。この経済格差を是正し、オーバーツーリズム対策の財源を確保する手段として、京都では「二重価格」の導入が現実味を帯びています。

京都市内のある老舗旅館では、すでに事実上の二重価格を導入しています。訪日客向けの予約仲介サイト経由の料金を、国内向けサイトより最大1.5倍高く設定しているのです。旅館側は「外国語対応などのコストが発生している」ことを理由に挙げています。

飲食店でも、海鮮や和牛などの高級食材を用いた高単価メニューを「インバウンド向け」として外国語でPRする動きが加速しています。牛丼チェーン「松屋」ですら、観光地店舗では高単価メニューを券売機で「インバウンド向けお勧め」と案内しています。

この動きは民間にとどまりません。京都市は市バスにおいて、市民と観光客の運賃を分ける「市民優先価格」の2027年度内実現を目指しているほか、二条城の入城料体系の見直しも模索中です。さらには、政府レベルでも国立美術館・博物館での二重価格導入が検討されています。

米国からの旅行者が「日本はホテルも食事も何でも安い。地元客と多少の料金差があっても気にしない」と語るように、外国人旅行者側の抵抗感は意外に少ないという見方もあります。しかし、観光業界内には「国籍だけを理由に区別するのは差別と受け取られかねない」という慎重論も根強く残っています。

「数」から「質」への転換が急務

4,000万人という数字は、政府が掲げる「2030年に6,000万人」という目標に向けた通過点に過ぎません。しかし、専門家からは現在の延長線上での拡大に強い懸念が示されています。

現在の観光のあり方は、かつての高度経済成長期における公害問題に近づきつつあります。観光客の急増により、コンビニのトイレ利用マナーの悪化やゴミのポイ捨てなどが目立ち、地域住民の生活負担は確実に増しています。現行インフラでは受け入れ人数に限界があり、数を追い続ければ、良識あるリピーターが離れ、質の低い観光客ばかりが集まる状況になりかねません。結果として、日本の観光地としての価値そのものが損なわれるリスクがあります。

一方で、日本の観光政策には経営的な視点が不足しているとの指摘もあります。重要なのは客数の多さではなく、一人当たりの消費額を高め、地域経済に持続的な恩恵をもたらすことです。人数を抑えつつ消費の質を高める戦略へと転換しなければ、観光は成長産業ではなく重荷になってしまうでしょう。

JTBの予測では、2026年の訪日客数は中国・香港市場の減速を織り込み、2025年比で2.8%減の約4,140万人になると見込まれています[引用4] 。右肩上がりの成長が一旦落ち着くこのタイミングこそ、日本が「観光立国」としてのあり方を再考する好機かもしれません。

「二重価格」は単なる値上げではなく、特別なガイドや体験といった付加価値とセットで納得感を得る形での導入が求められます。また、特定の観光地に集中する「オーバーコンセントレーション(過剰集中)」を解消し、地方へ誘客するための戦略的な「観光地経営」が不可欠です。

4,000万人突破は確かに祝うべきマイルストーンです。しかし、それは同時に、京都をはじめとする地域社会が「住んでよし、訪れてよし」のバランスを維持できるかの瀬戸際に立たされていることを示しています。地域住民の日常生活が観光客によって脅かされるような状況が続けば、観光地としての持続可能性は失われてしまいます。

2030年に向けて、数合わせの誘致ではなく、地域住民の生活を守りながら稼ぐ力を高める持続可能なモデルへの転換が急務となっています。観光客の「量」ではなく「質」を重視し、地域社会と調和した観光産業の実現こそが、真の意味での「観光立国」への道となるでしょう。

[引用1]https://news.yahoo.co.jp/articles/10576e93bcb5ca97dcb81e34714e2ccbb68ae2d3

[引用2]https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-01-20/T954FKT9NJLS00

[引用3]https://www.travelvoice.jp/20260121-159028

[引用4]https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1940O0Z10C26A1000000/

-

インバウンド

インバウンド

2026年の日本のインバウンド市場は、訪日外客数が数年ぶりに減少に転じる「踊り場」の時期を迎える一方で、消費額の増大と持続可能な観光への質的転換を目指す重要なターニングポイントになると予測されています。本記事では、政府の過去最大の予算編成、市場を揺るがす中国リスク、そして人手不足や供給制約といった構造的課題を軸に、2026年のインバウンド需要の見通しを詳説します。

目次

訪日客数予測:5年ぶりの減少と「踊り場」の到来

JTBの予測によると、2026年の訪日外国人客数は前年比2.8%〜3%減の4,140万人となる見通しです[引用1]。2025年が過去最高の4,260万人に達すると推計されている反面、2026年は新型コロナウイルス禍の影響を除けば、2011年以来15年ぶりに減少に転じる見込みとなっています。

この減少の最大の要因は、訪日客の約2割から3割を占める中国および香港市場の停滞です。日中関係の悪化を受け、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけたことで、団体旅行を中心に急ブレーキがかかっています。

一方で、欧米豪からの訪日客は引き続き増加傾向にあります。これらの地域の旅行者は滞在期間が長く、1人当たりの消費額も多いため、客数が減少しても訪日外国人全体の消費額は前年比0.6%増の9兆6,400億円と、微増ながら過去最高を更新するとの予測も出ています[引用2]。

「中国リスク」の顕在化と観光現場への打撃

2026年の需要を占う上で避けて通れないのが、政治的背景による中国市場の冷え込みです。2025年11月、当時の首相による台湾情勢に関する発言を巡り、中国政府は日本への渡航自粛を公告しました。この影響は甚大で、日本行き航空券のキャンセルは一時54万件を超え、航空便の減便や運休が相次いでいます。

特に中国との結びつきが強い関西圏や、冬の観光地として人気の高い東北・北海道では深刻な影響が出ています。大阪の観光バス予約が激減し、「コロナ禍並み」の落ち込みを見せる事業者も現れています。百貨店の免税売上高が前年割れとなり、特に中国人客の売上が4割近く減少するケースも報告されています。また、京都市内では、中国客のキャンセルにより宿泊料金が大幅に下落し、1泊1万円未満のホテルが続出する事態となっています。

過去、2012年の尖閣諸島問題の際にも中国からの旅行者は約25%減少し、その影響は約1年続きました[引用3]。今回の対立が長期化すれば、日本経済への損失は1.2兆円から1.7兆円規模に達するとの試算もあります。

供給サイドの制約 人手不足とインフラの限界

客数の伸び悩みには、需要側だけでなく供給側のボトルネックも影響しています。

第一に深刻な人手不足です。空港の旅客係員数はコロナ前を依然として下回っており、これが国際線の増便を阻む要因となっています。ホテル業界でも、客室稼働率が安定運営の上限とされる85%に近づいており、「供給力が天井に接近している」との指摘があります。

さらに、建設資材の高騰や人手不足により、ホテルの開発計画が白紙になったり、建て替え工事が遅延したりする事例も目立っています。世界旅行ツーリズム協議会は、2035年の観光従事者数は必要水準を29%下回ると予測しており、政府が掲げる「2030年に訪日客6,000万人」という目標の達成には、この供給制約の解消が急務となっています[引用4]。

過去最大の観光庁予算~1,383億円で挑む構造改革

こうした課題に対応するため、政府は2026年度の観光庁予算案として、前年度比2.4倍となる過去最大の1,383億4,500万円を計上しました[引用5]。この大幅増額を支える財源は、国際観光旅客税(出国税)の1,000円から3,000円への引き上げです。

予算の柱は3点に集約されます。第一に、オーバーツーリズム対策と住民生活の確保(317億円)です。「観光客は増えたが、地域は良くなったのか」という問いに対し、住民生活との調和を図る施策に重点が置かれています。前年度比8.34倍の100億円をオーバーツーリズム対策に計上し、混雑状況の可視化、予約システムの導入、パーク&ライドの整備などを面的に支援します。また、待ち時間短縮のため、入管と税関の手続き情報を同時に取得する「共同キオスク」の導入や生体認証の強化に約198億円が投じられます。

第二に、地方誘客の推進による需要分散(749億円)です。予算の半分以上が、東京・大阪・京都といった「ゴールデンルート」への集中を是正するために充てられます。地方空港の機能強化(28.83億円)や、ローカル鉄道を観光資源として活用する新規事業(46億円)などが盛り込まれました。さらに、国立公園の環境整備(178億円)や文化財の公開(223億円)を促進し、滞在長期化と消費拡大を狙います。

第三に、観光産業の活性化と双方向交流(68億円)です。インバウンド偏重を是正し、日本人の海外旅行も支援する「双方向交流」の予算が25倍の5億円に増額されました。また、「日米交流の強化」(3億円)や、大阪・関西万博の成果を関西全域に広げる「万博レガシー活用」(2.5億円)などの新規事業が始動します。

「質」への転換とエビデンスに基づく観光経営

2026年のインバウンド戦略において注目すべきは、単なる客数の積み上げではなく、「消費単価の向上」と「データの活用」へのシフトです。

最新のデータによれば、インバウンドの1人当たり消費額(約22万円)は、日本人の国内旅行(約4.6万円)の約4.7倍に達します[引用6]。特に京都などの主要観光地では、インバウンドがもたらす経済効果が地域の維持に不可欠となっています。一部で叫ばれる「インバウンド悪玉論」に対し、専門家はインバウンドをゼロにして日本人客でその経済損失を補おうとすれば、かえって休日の混雑(オーバーツーリズム)が深刻化すると指摘しています。

そのため、2026年度予算では「地域の観光振興の効果測定」に新たに1.14億円が計上されました。ビッグデータを活用して施策の有効性を定量的に検証し、効率的な誘客と地域経済への波及を目指す「エビデンスに基づく観光施策」が本格化します。

持続可能な観光大国への正念場

2026年のインバウンド需要は、中国市場の不透明感や国内の供給制約により、量的な拡大にはブレーキがかかる見通しです。しかし、これは日本が「数」を追うフェーズから、「地方分散」「高付加価値化」「住民生活との調和」という質的な成熟を遂げるための重要な準備期間とも言えます。

3,000円への旅客税引き上げによる安定財源を、いかに実効性のあるオーバーツーリズム対策や地方インフラ整備に繋げられるか。そして、特定国に依存しない市場ポートフォリオの多角化を進められるか。2026年は、日本の観光立国としての真価が問われる1年になるでしょう。

[引用1]https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC050S30V00C26A1000000/

[引用2]https://www.yomiuri.co.jp/economy/20260109-GYT1T00288/

[引用3]https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC050S30V00C26A1000000/

[引用4]https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC050S30V00C26A1000000/

京都の民泊運用は

お気軽にご相談下さい

-

Webからのお問い合わせ

-

お電話でのお問い合わせ

受付|10:00~20:00

閉じる

-

Webからのお問い合わせ

-

お電話でのお問い合わせ

受付|10:00~20:00